ITSUMOブログ ITSUMO BLOG

【季節性疾患対策のLINE活用】インフルエンザ・花粉症シーズンの予防啓発配信戦略

季節が移り変わるたびに、私たちの体調は環境の影響を強く受けます。冬にはインフルエンザ、春には花粉症といった季節性疾患が広がり、多くの人が不安を抱えます。

医療機関にとって、こうした疾患への対応は診療の現場だけではなく、患者さんへの予防啓発にも大きな役割があります。

その手段として注目されているのが、LINEを活用した情報配信です。身近で手軽なコミュニケーションツールを通じて、患者さんの健康意識を高め、必要な受診につなげていく取り組みは、今後ますます重要になるでしょう。

この記事では、季節性疾患対策に特化したLINE配信戦略について、タイミングの設計、内容の企画、効果測定の3つの観点から解説します。

タイミング設計で効果を高める

予防啓発において大切なのは、「患者さんが情報を必要とする時期」に合わせて配信することです。

たとえば、インフルエンザの場合、流行シーズンが本格化する前のワクチン接種時期が効果的です。例えば10月上旬から11月にかけて、「インフルエンザワクチンの接種開始のお知らせ」を配信すれば、患者さんに早期行動を促せます。

花粉症については、症状が出始める2月前後からの情報提供が有効です。この時期に「花粉症対策の基本」や「早めの薬の使用」の案内を行えば、患者さんは備えやすくなります。

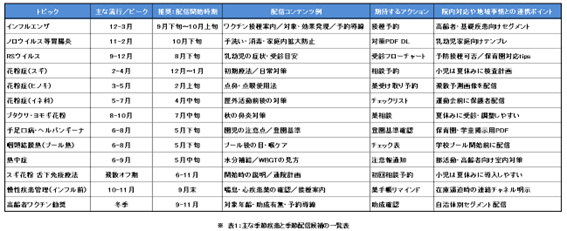

さらに、地域ごとの花粉飛散情報や流行状況を交えた配信をすると、より患者さんにとって実感のある内容になります。※ 表1参照

内容企画で患者の行動を後押しする

タイミングと並んで重要なのが、配信内容の工夫です。患者さんの行動につながるよう、わかりやすく実用的な情報を届けることが欠かせません。

インフルエンザの場合は、「予防接種を受けるべき人」や「接種後の効果が出るまでの期間」を解説することで、接種の必要性を理解してもらえます。また、診療時間や予約方法を同時に案内することで、そのまま行動に移してもらいやすくなります。

花粉症対策では、「日常生活で取り入れられる工夫」などを紹介するのがおすすめです。例えば、マスクやメガネの使用、帰宅時の衣類の花粉落とし、空気清浄機の活用などを具体的に挙げると、読んだその日から実践できます。

さらに、症状が強い場合は受診を促す文言を添えると、早期の治療につながります。

また、ビジュアル要素を活用するのも有効です。図やイラストを交えた簡単な解説をLINE配信に盛り込むと、文章だけよりも直感的に理解してもらいやすくなります。

効果測定と改善で継続的な成果を得る

配信を行った後は、効果を振り返ることが重要です。LINEでは、開封率やクリック率といったデータを把握できます。たとえば「ワクチン予約ページへの誘導リンク」をクリックした人数を確認すれば、配信がどれほど来院につながったかを数値で把握できます。

さらに、配信内容をA/Bテストのように複数パターンで試すのも一つの方法です。「接種をおすすめする理由」を強調する文と、「予約方法を簡潔に伝える文」を比較し、どちらが患者さんの行動を促しやすいかを検証することで、次回以降の改善につながります。

このように効果測定と改善を繰り返すことで、単なる一方的な情報提供ではなく、患者さんの実際の行動に直結させる仕組みを構築していくことができます。

まとめ

インフルエンザや花粉症といった季節性疾患は、毎年多くの患者さんを悩ませます。

医療機関としては診療対応だけでなく、事前の予防啓発を積極的に行うことが求められます。その手段としてLINEを活用すれば、患者さんの身近な生活に入り込み、適切なタイミングでわかりやすい情報を届けられます。

タイミング設計で行動を促し、内容企画で理解を深め、効果測定で改善を重ねる。

この流れを確立すれば、患者さんの健康意識を高めるだけでなく、医療機関への信頼や来院促進にもつながります。

LINE配信を季節性疾患対策の一環として取り入れることは、これからの医療機関にとって重要な戦略と言えるでしょう。